(一)推动“三个转化”,强化文化、医道、学术对“守正”的基础作用

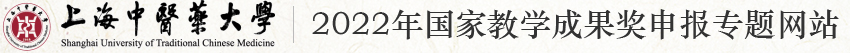

1. 从专才教育向专才、通才培养相结合转化,系统修订人才培养方案,整合、建设137门选修课,形成融合人文、社会与自然科学等七大通识课程模块,修学学分占比从改革前不足10%提升到20%以上。2013年获批全国“中医药院校人文通识教育改革试点”院校。

2. 从偏重授业向课程思政在内的多元教学目标转化。挖掘“大医精诚”与核心价值观的统一性内涵,率先探索专业课程有效融入思政教育的路径,“百门课程为先导、百分百课程发挥育人功能”形成示范效应。

3. 从传递知识为主向掌握方法转化。以中医经典课程群为主要载体,实施贯穿基础和临床教学的“基础导读-精读研习-群揽各家-床边教学”进阶式课程群,结合全方位的教学方法改革引导中医思维培养。

(二)贯通学科资源,提升应用现代科学解读和“创新”中医药的能力

1. 坚持三十年长学制专业前两学年在综合性院校就读,为学生充分汲取多学科知识提供优质学习环境。持续研究、充实跨校教学合作的内容和机制,率先与中国中医科学院探索以本博连读“屠呦呦班”为标志的医生科学家培养模式。

2. 打通学院之间“课程立交桥”,鼓励跨专业的课程选修与辅修;贯通本研教学资源,为本科生选修研究生课程、自主知识构建创造条件;引入海外教学资源,中医(针推英语方向)学生在国外高校学习运动医学专业课程三个月纳入教学计划。

3. 以全国最早成立的中医药教师发展中心为平台,凝聚12个跨学科教学共同体、45个协同育人导师团、11个基础-临床教学团队,坚持质量文化为引领,推进教学学术,为多学科交叉的教学体系提供高水平师资支持。

(三)创新协同机制,打造个性化、多样性的人才培养“特区”

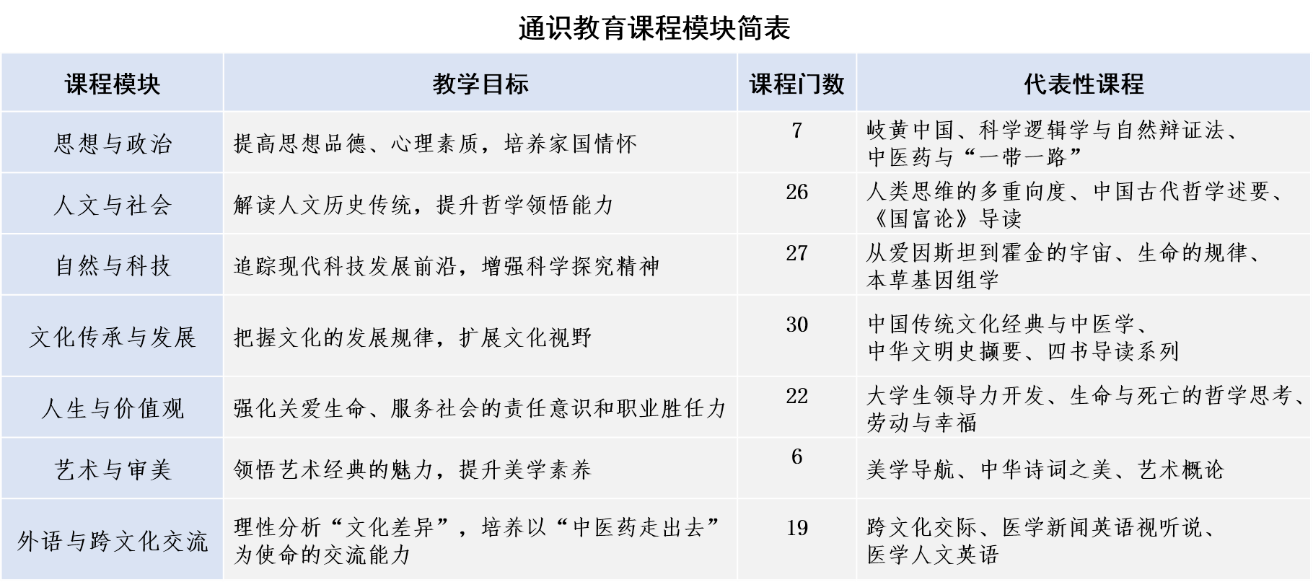

1. 依托国家“理科基础科学研究和教学人才培养基地”,建立全国首个校级实验教学中心。开设科研方法、自主设计实验等系列课程,汇聚、开放重点实验室、大研究项目招募本科生参与,打造学生创新探索的实践平台。

2. 成立科技人文研究院、交叉科学研究院,将中医人文社科及多学科交叉前沿领域学术转化为育人资源,开发《交叉医学导论》《中医信息学》等创新课程,打通服务学科交叉复合型人才培养的科教融合资源。

3. 借鉴中医师承有效机制,附属医院率先开设“名医进课堂、名师下临床”的中医示范教学病房、名老中医工作室和教学门诊,国医大师、名医名师全面参与本科生带教,临床课程中以问题导向、案例导引的研讨型课程占70%以上,切实发挥医教协同育人作用。